お子さんが2〜3歳になると、「そろそろお箸を持たせるべき?」「でもまだ早い?」と悩むママ・パパは多いのではないでしょうか?

実際、保育園や幼稚園で「お箸の練習を始めてください」と言われて慌てるケースも少なくありません。

しかし、お箸はスプーンやフォークと違い、手先の発達や本人のやる気が大きく関わるため、焦らずタイミングを見極めることが大切です。

この記事では、子どもがお箸を使い始める目安やスムーズな練習方法、上手な箸の選び方まで、子育て中のママ・パパに役立つ情報をわかりやすく解説します。

これからお箸を始めようと思っているママ・パパはぜひ参考にしてください。

子どもにお箸はいつから使わせる?始めどきの目安

子どものお箸っていつから始めればいいですか?

お箸を使い始めるタイミングって悩みますよね。

ここでは、お箸の始めどきについて詳しくみていきましょう!

「お箸って何歳から使わせるのがいいの?」という疑問は、子育て中の多くのママ・パパが一度は感じる悩みです。

実は、お箸を使い始める時期に正解はありません。

子ども一人ひとりの発達段階や、やる気、興味に合わせてスタートするのが理想です。

一般的に上手に使えるようになるのは5歳前後

多くの子どもが、正しい持ち方でお箸をしっかり使えるようになるのは5歳ごろといわれています。

この頃には指先の細かい動きが上達し、「つまむ」「動かす」などの器用な動作ができるようになってきます。

興味を示し始めたら(2~3歳)

2〜3歳になると、大人の動きをまねしたがる時期。

食卓でママやパパが使っているお箸に興味を持ち、「自分もやってみたい!」と手を伸ばす姿も見られるようになります。

このやりたい気持ちこそが、お箸デビューのきっかけになりますよ。

スプーン・フォークの鉛筆持ちができるようになったら(3歳頃)

スプーンやフォークを上から握る持ち方から、鉛筆のように持てるようになれば、手先の発達が進んでいる証拠。

この段階に達していれば、箸の練習にもスムーズに入っていけます。

保育園や幼稚園でのスタート時期を目安に(3~4歳)

園によっては、早ければ年少〜年中のタイミングで「お箸を使ってください」と案内されることも。

周囲の子どもたちと一緒に練習することで、やる気がアップするケースも多いです。

園生活をきっかけに、おうちでも練習を始めてみましょう。

年齢よりも「手指の発達」がカギ!

大切なのは「何歳か」よりも、「どれだけ手指が発達しているか」です。

同じ年齢でも、手の力や器用さには個人差があります。

焦らず、お子さんの発達と気持ちに寄り添ったタイミングで始めてあげましょう。

箸の練習を始める前に確認したい5つのチェックポイント

お箸は、ただの道具ではなく手先の総合力が求められるアイテムです。

いきなり持たせても、うまく扱えないと子どもが嫌になってしまうことも。

スムーズに練習を始めるために、まずは以下のポイントをチェックしてみましょう。

ピースサイン・チョキができる?

お箸を使うときに必要なのは、親指・人差し指・中指の連携した動き。

ピースサイン(チョキ)ができるようになっていれば、指を個別に動かせる準備ができているサインです。

反対に、まだ手の動きがぎこちない場合は、もう少し様子をみてみましょう。

スプーンやフォークを鉛筆持ちできる?

スプーンやフォークを上から握るのではなく、鉛筆のように持って食べられるようになったかも重要なポイントです。

鉛筆持ちができるということは、手首や指先のコントロール力が育ってきている証拠。

お箸を使うステップへの準備が整っています。

トングや洗濯ばさみが使える?

日常の遊びやお手伝いの中で、「トングで食べ物をつかむ」「洗濯ばさみを開け閉めする」動作ができるか確認してみてください。

これらの動作は、お箸の使い方と似たつかむ・はさむ・指先を使う練習になります。

指先の力がある?

小さなものをつまんだり、しっかり握ったりする指先の筋力も大切です。

例えば、粘土を丸める、ペットボトルのキャップを開け閉めするなどの動作ができるようなら、指の力が育ってきている証拠です。

本人が「やりたい!」と思っている?

何よりも大切なのは、子ども自身が「お箸を使ってみたい!」と思っていることです。

親が焦っても、本人にやる気がなければ練習は続きません。

興味や関心が芽生えたタイミングを見逃さず、楽しんで取り組めるようサポートしましょう。

正しいお箸の持ち方をステップで練習

お箸の正しい持ち方は、一度で完璧にできるものではありません。

段階を追って練習し、手や指に動きをなじませていくことが大切です。

以下の4ステップを目安に、無理なく進めていきましょう。

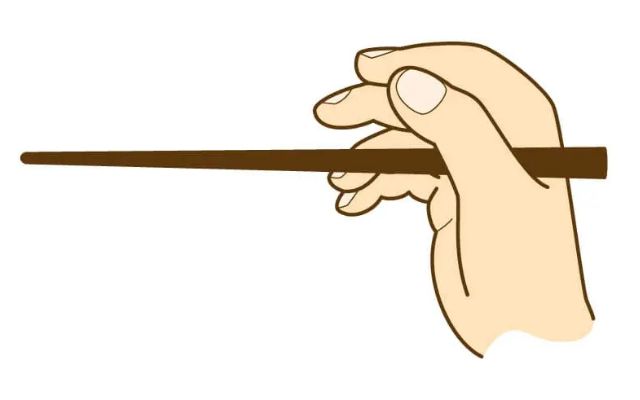

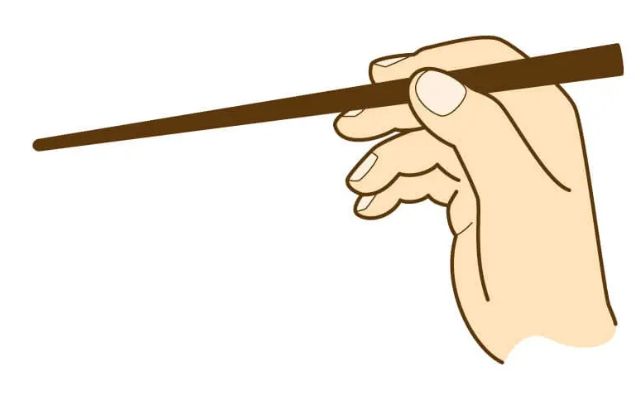

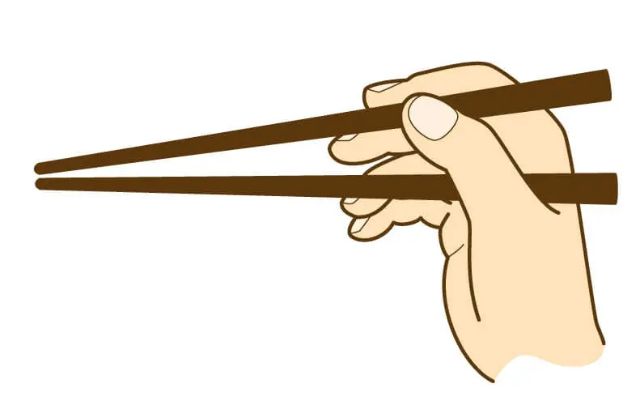

下の箸を正しく持つ

まずは、下側のお箸を安定させる練習から始めます。

下の箸は支える役割があるため、動かさずしっかり支えられるように持てることが目標です。

- 親指の付け根あたりと薬指(または薬指の爪の横あたり)で支える

- 軽く握る程度にして、過度に力を入れない

- 動かずに安定するかを確認して練習

この段階では、持つだけで落ち着いていればOK!

慣れてきたら次のステップへ進みます。

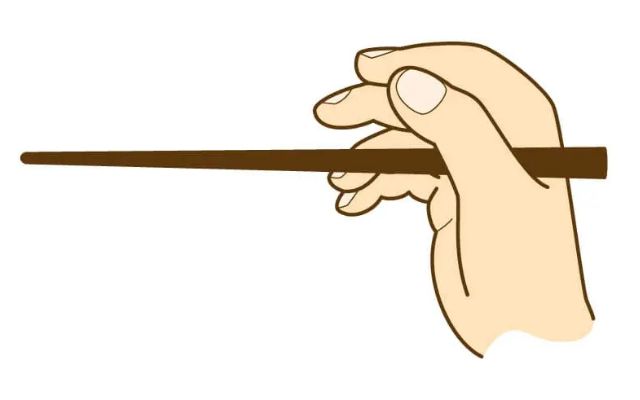

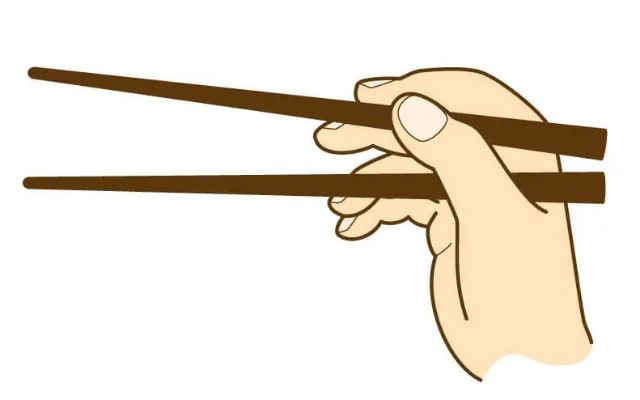

上の箸を正しく持つ

次は上側のお箸の持ち方に挑戦します。

- 親指、人差し指、中指の3本を使って鉛筆を持つような感覚で支える

- お箸同士の先端がそろうよう意識する

- 最初は補助してあげてOK

この段階で「形」を覚えることが大切なので、無理に力を入れすぎず、少しずつ感覚を育てます。

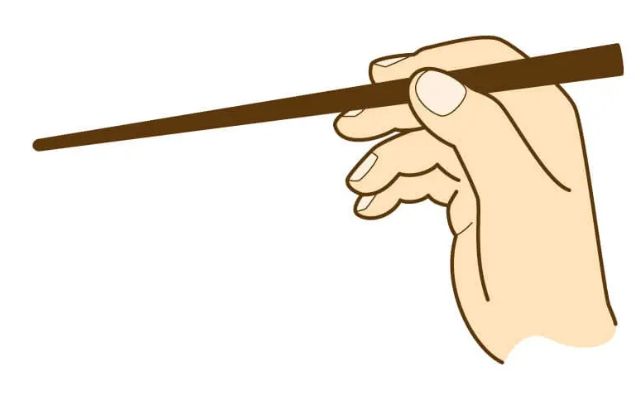

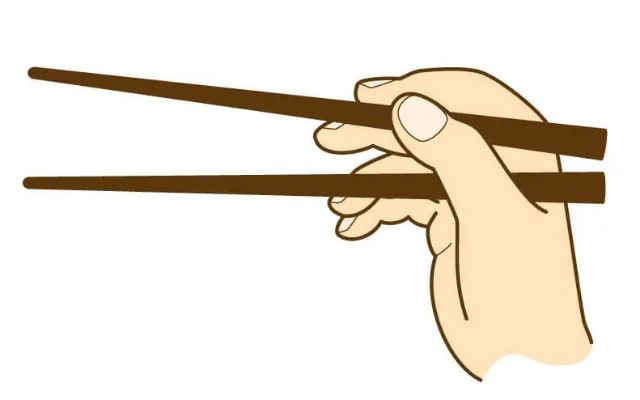

箸の開閉の練習(上の箸を動かす)

上側のお箸が正しく持てるようになったら、いよいよ動かす練習へ。

- 下の箸は固定し、上のお箸だけを開閉

- 「数字の1」を空中に書くようなイメージで動かす

- ゆっくり繰り返すうちに、スムーズに動かせるようになる

ここでは、力任せではなく、指先のコントロールを重視することがポイントです。

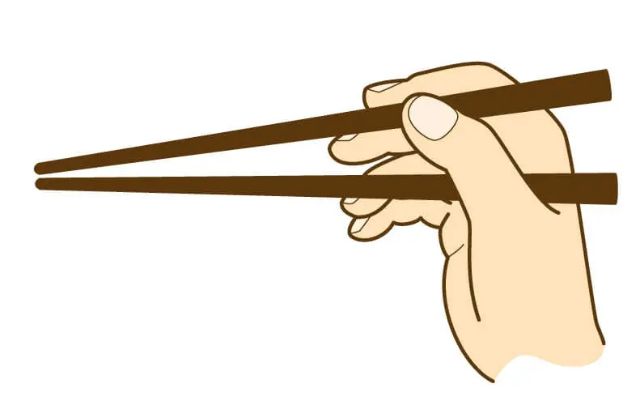

実際に食べ物(または小物)をつまんでみる

最後は、実際につまむ動作を練習してみましょう。

- スポンジ、カット野菜、お菓子など、つかみやすいものから始める

- 成功体験を重ねることで、子どものモチベーションUP

このステップまで来れば、基本的な持ち方+つまむ動作の基礎は身についてきます。

遊びながら楽しく!お箸の練習アイディア

お箸の練習は、机に向かって真面目に教えるよりも、遊びの中で自然に取り入れるほうが、子どもにとってはずっと楽しく覚えやすくなります。

ここでは、家庭で遊びながらできる練習アイディアをご紹介します。

おままごとにお箸を取り入れる

お箸を使ったままごとは、子どもが夢中になって取り組める遊びです。

- 食べ物のマグネットやおもちゃをお皿に移す

- 色ごとに仕分けして遊ぶルールをつけても◎

- キャラクター付きのお箸を使うと気分もUP!

遊びの中でお箸に触れることで、自然と使う感覚が身についていきます。

お箸で豆つかみゲーム

昔ながらの豆つかみ遊びも、お箸の練習にぴったり!

- 大豆やスポンジを小さく切ったものなど、滑りにくい素材を用意

- 時間内にいくつ移せるかを競うルールにすると盛り上がる

- スプーンと併用して比較させると達成感も生まれやすい

ゲーム形式にすると、子どもも積極的にチャレンジしてくれます。

トングや洗濯ばさみを使った前段階練習

お箸の代わりにトングや洗濯ばさみを使うのも有効です。

- 手指の筋力や動かし方を遊びながら学べる

- 折り紙や小さいぬいぐるみなどをつかんで遊ぶ

- 使う道具をお店屋さんごっこに組み込んでもOK

細かい指の使い方が身につく準備運動のようなものです。

ビーズ通し・ひも通しなどの指先トレーニング

箸を扱うためには、指先の器用さも欠かせません。

- 穴あきのビーズにひもを通す

- 積み木パズルや型はめ遊び

- 小さなシール貼りや紙ちぎりも有効

これらはすべて、お箸を使う準備運動になります。

室内遊びにも取り入れやすいのでおすすめです。

「できたね!」と褒めて楽しさを倍増

子どもは「褒められること」でモチベーションが上がります。

上手にできなくても、「ちょっと持てたね!」「今日はいっぱいチャレンジできたね」と、プロセスをほめてあげることで、自然と意欲が続きますよ。

お箸の選び方|サイズ・素材・サポート付きの比較

お箸の練習がスムーズにいくかどうかは、お箸選びで8割が決まるとも言われます。

子どもの手の大きさや発達段階に合ったお箸を選べば、正しい持ち方や使い方がぐっと身につきやすくなります。

子どもの手のサイズに合った長さを選ぼう

お箸が長すぎたり短すぎたりすると、指の動きが不自然になってしまいます。

目安としては以下の通りです。

| 年齢 | 手のサイズの目安 | お箸の長さ |

|---|---|---|

| 2〜3歳 | 小さめ | 約13〜15cm |

| 4〜5歳 | 標準 | 約16〜18cm |

| 6歳〜 | やや大きめ | 約18〜20cm |

親指と人差し指で直角を作ったとき、両指の先を結んだ長さの1〜1.5倍が理想的といわれています。

木製 or プラスチック?素材の選び方

- 木製:滑りにくく食材をしっかりつかみやすい。初めての子におすすめ

- プラスチック製:洗いやすく、軽いので扱いやすい。滑り止め付きのものを選ぶと◎

どちらも一長一短がありますが、つかみやすさを優先するなら滑り止め加工がされている木製タイプがおすすめです。

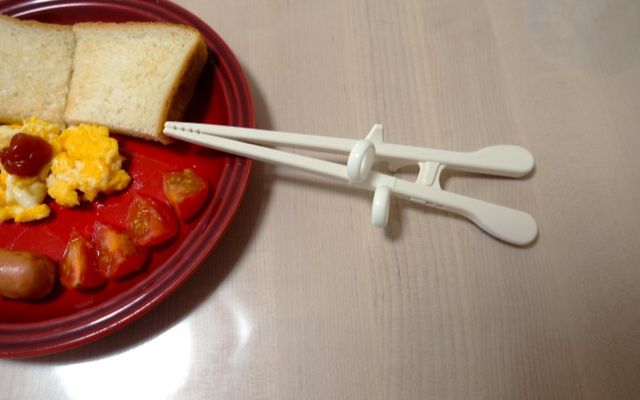

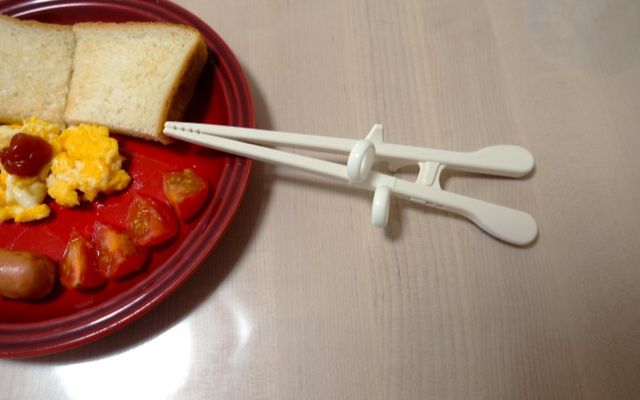

サポート付きのお箸(しつけ箸・トレーニング箸)の活用

お箸を初めて使う子どもには、リング付きや連結式などのサポート付きお箸も選択肢のひとつです。

- 指の位置が自然と決まり、持ち方を覚えやすい

- 「できた!」という成功体験が得られやすく、やる気UPに

ただし、長期間の使用は避け、慣れたら普通のお箸に切り替えましょう!

子ども向けおすすめお箸7選

ここでは、初めてお箸を持つお子さんにおすすめなお箸をご紹介します。

お箸選びは見た目よりも実用性重視!

お子さんに合ったお箸をみつける参考にしてくださいね。

ほんとうにすべらないお箸 子ども用

スタッドレス加工という特許取得済みの加工によって、箸先に微細な凹凸を施されており、力を入れずに食材をしっかりつかめます。

日本製で安心でき、食洗機も使用できるのでお手入れも簡単です。

使う事が楽しくなる挟めるお箸

すべらない竹のお箸で、無塗装・薬品不使用・国産材料のため安心して使えます。

万が一、箸先をかじってしまっても塗料を飲み込む心配がありません。

四角い箸先でしっかり食材がつかめます。

竹箸 3膳組 ディズニー くまのプーさん

キャラクターもので子どもの使いたい気持ちがUP。

箸先は凸凹がついており、滑り止め加工されているため使いやすいです。

六角知能箸

鉛筆のような六角形に手がフィットし、正しい持ち方が身につくように設計されたお箸。

箸先に滑り止め加工がされていて、食材がしっかりつかめます。

三点支持箸

指の形に沿ったくぼみがあり、普通の箸に近い感覚で持ち方矯正ができるお箸。

リング等がついていないので、お手入れが簡単にできます。

エジソンのお箸KID’S シリーズ右手用

正しい持ち方を自然に身につけられるトレーニング箸。

リングに指を入れると正しい指の位置が保てるとともに、連結部が箸の交差を防ぎます。

すべり止め加工がされており、箸先は幅広なので、食材をしっかりつかむことが可能です。

はじめてのちゃんと箸

2歳頃の子どもでも正しい箸の使い方を学べるトレーニング箸。

2本の箸を2か所でつなぐつなぎ構造により、手や指が自然と正しい位置に導いてくれます。

間違ったお箸の使い方に注意!

子どもがお箸を使い始めると、ついクセになってしまう間違った持ち方も出やすくなります。

クセがついてから直すのは大変なので、早いうちに気をつけてあげたいポイントをまとめました。

クロス箸

クロス箸の原因は、上側のお箸を人差し指・中指で正しく支えられていないケースが多いです。

にぎり箸

多くの場合、スプーンやフォークを上からガシっと握る持ち方を、そのままお箸に応用してしまった結果です。

指し箸・渡し箸・迷い箸などの嫌い箸

これらはマナー上よくないとされる行為で、子どものうちから少しずつ伝えていきたいポイントです。

まとめ

お箸の練習は、何歳からと決めるものではなく、子ども一人ひとりのペースに寄り添って進めることが大切です。

手先の発達や本人の興味を見ながら、遊びの中に取り入れて、自然に慣れていくのが理想的。

最初からうまく持てなくても大丈夫!

正しい持ち方よりも、まずは「お箸って楽しい」「使えるようになりたい」という気持ちを育てることが第一歩です。

そして何より、できたときにしっかり褒めてあげることが次のステップへの大きな力になります。

お子さんが楽しく前向きにお箸デビューできるよう、親としてそっと見守りながらサポートしてあげましょう。