「そろそろお箸の練習をさせたいけど、トレーニング箸って本当に必要なの?」とお悩みではないですか?

SNSでも「使わなかった」「使ってよかった」など意見がわかれていますよね。

保育士としてたくさんの子どもたちを見てきた経験から言うと、トレーニング箸を長く使う必要はありません。

むしろ、長期間使っていた子ほど普通の箸への移行に苦戦するケースも。

この記事では、トレーニング箸はいらないとする理由やメリット・デメリットを解説します。

また、もし使うならどんなタイミング・アイテムが良いのかもご紹介。

これから、お子さんにお箸を使わせてみようと考えているママ・パパの参考になれば嬉しいです。

トレーニング箸はいらない?保育士目線の結論は?

トレーニング箸って買った方がいいですか?

お箸の練習を始めるにあたって、トレーニング箸の購入を考えるご家庭は多いと思います。

ここでは、トレーニング箸はいらない理由を詳しく解説しますね。

お子さんに初めてのお箸を使わせるとき、トレーニング箸は必要かどうか悩みますよね。

保育士としてたくさんの子どもたちを見てきましたが、トレーニング箸は必ずしも必要ではありません。

むしろ、長い期間トレーニング箸を使っていた子ほど、普通のお箸への移行に苦戦している印象があります。

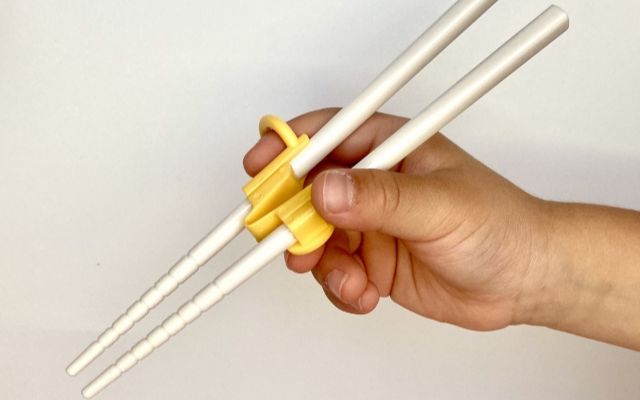

トレーニング箸は指の位置が固定されていて一見便利ですが、その分「自分の指でお箸を動かす感覚」が育ちにくいデメリットがあります。

結果として、普通のお箸に変えたときに「うまく動かせない」「持ち方がぎこちない」と感じる子が少なくありません。

一方で、初めから普通のお箸を少しずつ触らせていた子は、自然と正しい持ち方を身につけることが多いです。

保育園でも、トレーニング箸を使わずにスプーンやフォークから徐々に移行した子は、年中~年長の頃にはしっかりとお箸を使えるようになっています。

子どもは成長とともに手首や指先の動きがどんどん発達していきます。

その流れの中で、見て・真似して・やってみる経験を積めば、自然とお箸を扱えるようになります。

だからこそ、焦ってトレーニング箸に頼る必要はありません。

大切なのはスプーンが上手に使えている、お箸に興味を持ち始めたといった発達のサインを見逃さず、子どものペースに合わせることです。

トレーニング箸のメリット・デメリットとは?

トレーニング箸には、使いやすそう、正しい持ち方を覚えられそうといったイメージがありますよね。

確かに便利な面もありますが、長期間使い続けると普通のお箸への移行がスムーズにいかないケースもあります。

ここでは、保育士目線で見たトレーニング箸のメリットとデメリットをわかりやすく解説します。

トレーニング箸のメリット

トレーニング箸のメリットとしては、主に次の3つが挙げられます。

初めてお箸を触る時期に、「つかめた!」という喜びを感じやすいのは大きなメリットです。

お箸に興味を持つきっかけとして短期間使う分には、とても良いアイテムといえるでしょう。

トレーニング箸のデメリット

トレーニング箸のデメリットには何があるでしょうか?

保育現場でも、「トレーニング箸を長く使っていた子ほど持ち方が直らない」という声をよく聞きます。

普通のお箸は、3本の指を独立して動かす必要があるため、指先の発達が進んでから始める方がスムーズなんです。

いらないと言われる理由と使ってもOKなケース

トレーニング箸は必ずしも悪いものではありません。

ただし、子どもの発達の流れを理解したうえで使い方を見極めることが大切です。

自然な発達で十分な理由

子どもは、日々の生活の中で自然とお箸を使う準備をしています。

スプーンやフォークを使いこなすうちに、手首や指先の動きがどんどん器用になり、「ママと同じお箸で食べたい!」という気持ちが芽生えるタイミングがやってきます。

実際、保育園でも年中~年長頃になると、特別な練習をしなくても、いつの間にか上手にお箸を持てるようになっている子がたくさんいます。

これは、遊びや日常生活の中で自然につまむ・動かす経験を積んでいるからです。

私の保育士としての経験からも、焦らずに見守ってきた子ほど、お箸の持ち方がきれいで安定していると感じます。

逆に、「早く持たせなきゃ」と親が焦ると、子どもにとってはプレッシャーになってしまい、食事自体を嫌がることもあるので注が必要です。

使うなら導入として短期間でOK

子どもによってはお箸に強い興味を持ったり、「やってみたい!」と挑戦する姿を見せることもあります。

そんなときは、トレーニング箸を導入として短期間だけ取り入れてみましょう。

親がうまく教えられないときや、最初のステップとして感覚をつかむために使うのも効果的。

ただし長く使い続けるのではなく、つかむ楽しさを知る道具として使うことがポイントです。

「できた!」という成功体験をきっかけに、お箸そのものへの興味を育てていくのが、トレーニング箸をうまく活かす一番の方法です。

トレーニング箸なしでもできる!家庭でできる練習法

「トレーニング箸を使わないと練習できないのでは?」と思うかもしれませんが、実はそんなことはありません。

お箸の準備は、遊びや日常の中で自然に身につけることができるんです。

ここでは、保育士としておすすめしたい自宅でできる練習法をご紹介します。

家族が正しい持ち方を見せる

お箸の練習でいちばん効果的なのは、大人が正しい持ち方で食べている姿を見せることです。

子どもは見て学ぶ天才。

「ママと同じように持ちたい」「かっこいい!」という気持ちが自然なモチベーションになります。

まずは、見て・真似して・やってみるという流れを大切にしましょう。

指先を使う遊びをたくさんする

お箸を上手に扱うには、指先の力と動かす感覚が欠かせません。

お絵かき、粘土、ブロック、シール貼りなどの遊びは、どれもお箸を持つ力の基礎づくりになります。

遊びの中で自然と指を使っていくことで、力の加減やつまむ動作が身についていきます。

ピンセットや豆つかみで遊び感覚の練習をする

お箸に似た動きを体験できるのが、ピンセットやトング、豆つかみゲームなど。

小さなものをつまむことで、楽しみながら指先を鍛えられます。

「お箸の練習」というより、遊びの延長として取り入れるのがコツです。

使うならこれ!おすすめのトレーニング箸3選

トレーニング箸は長く使う必要はありませんが、お箸に興味を持ったときに短期間の導入用として使うのはおすすめです。

ここでは、保育士目線でも扱いやすく、実際に多くの家庭で使われている3つの人気シリーズを紹介します。

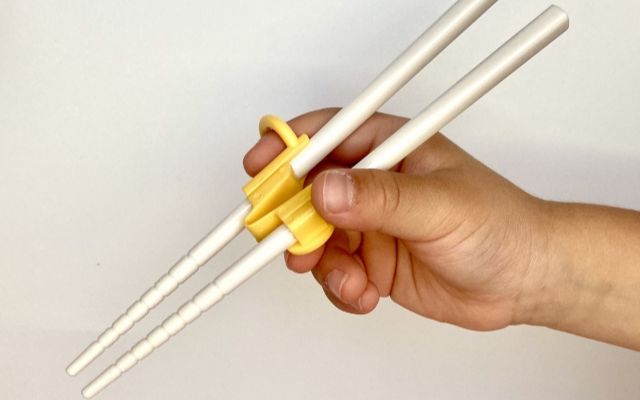

EDISONのお箸KID’Sシリーズ

はじめてお箸を使う子に定番のアイテム。

指を入れるリングがついていて、どの指をどこに置くかがわかりやすく、初めてでも「つかめた!」の成功体験を得やすい構造です。

すべり止め加工がされ、箸先は幅広なので、いろいろな食材をしっかり掴むことができますよ。

短期間の導入として使うなら、非常にバランスのよいタイプです。

はじめてのちゃんと箸

ののじのはじめてのちゃんと箸は、軽くて動かしやすい設計が特徴。

2歳頃の小さなお子さんでも自然に正しい箸の使い方を学べるトレーニング箸です。

2本の箸を2か所でつなぐ独自の手つなぎ構造によって、手や指が正しい位置になるように設計されています。

段階的に補助具を変えることも可能。

無理なくスムーズに通常の箸へ移行できますよ。

三点支持箸

こちらは、親指・人差し指・中指の三点でお箸を支える理想の形を自然に導く設計になっています。

持つ位置の目安がついているため、見た目もシンプルながら練習しやすいのが魅力。

保育園や幼稚園で導入されることも多く、短期間で正しい持ち方を定着させたい時期におすすめです。

付属品がないのでお手入れも簡単ですよ。

まとめ

トレーニング箸は「使わないとお箸が持てない」わけではありません。

子どもは、スプーンやフォークを使ったり、指先を使った遊びを重ねたりする中で、自然とお箸を扱う準備が整っていきます。

無理に早く練習を始めなくても大丈夫。

焦らず見守ることで、「あれ?いつの間にか上手に持ててる!」という瞬間が必ずやってきます。

もし使う場合も、導入として短期間だけがベストです。

お箸に興味を持つきっかけとして使い、つかむ感覚を覚えたら、徐々に普通のお箸へ移行していきましょう。

そして何より大切なのは、「食べるって楽しい!」と思える環境づくりです。

親が焦らず、子どものペースを大切にすることで、食事の時間そのものが豊かな学びになりますよ。